VALERIANO TRUBBIANI COMPIE 80 ANNI

L’artista marchigiano alla perenne ricerca di una solidità che contrasti il niente

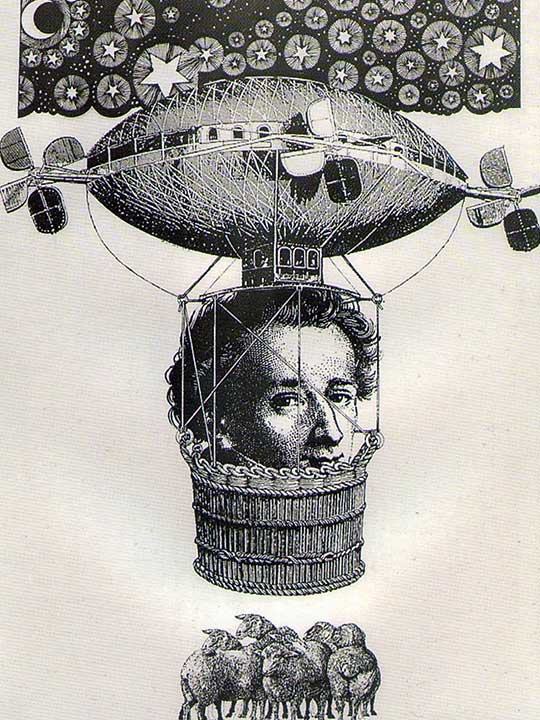

Lo hanno definito l’ “Esopo dell’acciaio”, perché nelle sue sculture, come nelle favole dello scrittore dell’antica Grecia, i protagonisti sono spesso gli animali. Buoi, oche, rospi, grandi uccelli, appaiono però seviziati, incatenati, bloccati nel movimento, in trappola. Si tratta di rappresentazioni che, al di là dell’eleganza fantastica, si caratterizzano per il loro inquietante e surreale senso di mistero. Si vedono bufali ingabbiati in grossi contenitori con sopra al capo la miccia di una bomba, oppure rane, imprigionate in mezzo alle componenti del motore di un’automobile e i gufi, stipati in un cesto che contiene anche candelotti di dinamite. Il tema della violenza è spesso il filo conduttore delle creazioni dello scultore marchigiano. Nelle sue opere compaiono anche oggetti rubati alla quotidianità del lavoro artigianale: cavi, seghe, incudini, ruote, forconi. Il padre di Trubbiani faceva il fabbro, in una bottega alla periferia di Macerata. L’artista marchigiano conserva molto di questa dimensione di vita un po’ ai margini: abita in campagna vicino ad Ancona, in una casa che ha progettato. La sua casa è anche il suo laboratorio, la sua officina di artigiano dell’arte. Ha diviso il suo tempo fra la scultura e l’insegnamento ( Cattedra all’Accademia di belle arti di Macerata). Dice di aver scelto di rimanere in provincia, per evitare di “essere consumato dal grande giro”.

Il suo debutto sulla scena artistica nazionale avvenuto nel 1962, alla Galleria d’arte moderna di Roma. Lo scultore si è poi presto fatto conoscere anche all’estero, esponendo a Parigi, San Paolo del Brasile, Graz, il Cairo, Amburgo, Berlino, Oslo e Baltimora. Nel 1972 gli è stata riservata un’intera sala alla Biennale di Venezia. Nello stesso anno, è stato uno dei protagonisti della Quadriennale di Roma. E’ definito uno dei più importanti scultori degli ultimi decenni.

“le sue visioni incise, disegnate, scolpite, scritte rasentano i confini del sogno e dell’allucinazione…”

Sculture, ambientazioni, disegni 1965-2008, Museo Tattile Statale Omero e Mole Vanvitelliana, Ancona

Inaugurata il 20 ottobre 2012 fino al 17 marzo 2013

“le immagini della mente devastata/mostruose eran solo nei sogni”

(…) Ogni periodo della pagina di Trubbiani solca il luogo fisico che lo ospita. Tutto il lessico è imparentato con la possibilità di vedere le immagini evocate del testo. E’ quasi parallelo il convivere tra l’arte del lavorare i metalli, l’incidere, il disegnare a grafite, e l’uso della lingua che da taccuino si fa libro. Il suo universo di figure, animali, ambienti, la folla di protagonisti e comprimari, di comparse e generici, vive muto ed immobile nella scena ed ha una contemporanea voce narrante quando lo stesso “faber” sceglie grammatica e sintassi per dire e dirsi anche nel nascondimento, nella finzione o nella “fuga” che immagina l’invisibile, l’apparentemente irreale incendio, il crollo di un ponte, l’inabissarsi del colle, il tremare della terra, l’infrangersi dei vetri, la polvere, i tuoni, le urla. Una regia letteraria convive con l’altra, quella dell’artista impresario di se stesso che monta e combina le “stanze” e i “quadri” dove tucani e rane, gabbiani e topi, lucertole e pipistrelli, conigli e tartarughe, cervi e rinoceronti coabitano con corazzate e città, ponti e fari, culle e triremi, archi e torri. Ho spesso pensato che il “faber” contemplasse lo scriba, il suo pudore, la sua aristocratica umiltà. Nel labirinto della creazione ci sono “stazioni” dove consentire al pensiero di aprirsi, di decidere il tono, l’impostazione, la musica segreta delle armonie, il pieno e il vuoto del senso; in quelle “stazioni” s’illumina il nero su bianco, s’accende il brulichio di lettere, consonanti e vocali, che s’insinuano nella quiete tellurica della narrazione che Trubbiani tiene d’occhio come un avveduto dosatore che non concede nulla all’indulgenza, ma usa lo stile (lo stilo) nell’essenzialità necessaria. Una forma tesa e asciutta rivela i bagliori della sua arresa inermità fortificata. A chiarirlo è “il lavoro creativo” suddiviso in capitoli o cicli che salgono fino a questo presente dal fondale buio del quale emerge l’arte d’essere sempre fra croce e delizia (“benedizione divina” o “divino castigo”), nell’antinomia perenne dell’umano, sull’arduo sentiero felice e terribile, lo stesso che percorre il visitatore vedente e non (fra i promotori dell’evento, il Museo Tattile Statale Omero) della mostra antologica De rerum fabula allestita sapientemente da Massimo Di Matteo e Mauro Tarsetti nelle sale sull’acqua della settecentesca e pentagonale Mole del Vanvitelli di Ancona, per la cura di Enrico Crispolti con la collaborazione di Simone Dubrovic. Venti “stazioni” (per centosessanta opere) di una via della croce umana che segnano l’intero tracciato lungo l’offrirsi di sculture in rame e in bronzo, ambientazioni, disegni e pirografie. Le date entro cui sono racchiuse vanno dal ‘65 al 2008. Chi rammenti l’antologica del settembre del ’79 alla Pinacoteca civica “Francesco Podesti” di Ancona e “Oficina Mundi” del ’97 a Macerata, può, attraversando questa, rendersi conto dell’ampiezza dei temi e degli sguardi che hanno definito quel che l’intelligenza di Mario De Micheli, quarant’anni or sono, cifrava, per Trubbiani, come “intellettuale rigore” e “visionaria libertà creativa”. Stazione dopo stazione, con le “didascalie” per voce scritta dello stesso artista, si ascolta, fra pietas e ragione, la pronunzia dei temi contenuti nei titoli: “Macchine belliche” (’65-’67), “Aruspici” (’68-’74), “T’amo pio bove” (’76-’78), “Putti, giochi di mare, giochi di cielo” (’80-’82), “Mare, Corazzate e Federico Fellini” (’82-’01), “Città, Dimore, Turris” (’90-’92 e ’99-’04), “Elmi, caschi, scafandri, borgognotte” (’93-’98 e ’04); vere e proprie installazioni ambientali: “Stato d’assedio” (’71-’72), “Le morte stagioni” (’73), “Ractus, ractus: stato d’assedio” (’76-’79), “Il silenzio del giorno” (’79), “Turrita urbis pugnandi” (’81-’84), “Colosseo” (’94-‘97); i cicli di disegni come quelli per il viaggiatore “Ciriaco de’ Pizzecolli e la sua Ancona” (’90-’91 e ’87-‘05), o le pirografie per “Giacomo Leopardi” (’87-’90 e ’93-’97). Tutto si tiene sul filo della poetica annunciata per frammenti da un “Prologo”, conclusa da un “Epilogo” con gli interludi delle pagine verticali ad ingresso di ogni “capitolo”, tutti provenienti dagli scritti, che rafforzano la sensazione di varcare la soglia onirica o di vaga veglia nella quale, secondo il poeta americano John Crowe Ransom tradotto, nel ’71, da Giovanni Giudici, “le immagini della mente devastata/mostruose eran solo nei sogni”. Dai “Progenitores” dell’origine alla folta schiera di lucertoloni (“Transumanza lucertiforme”) fino all’eloquenza dei “ponti” della ventesima “stanza” (dall’uomo all’uomo, dopo gli animali sacrificali e sacrificati) si compone il racconto di un’intera esistenza d’autore, il corpo a corpo con la storia dell’umano, con la tragedia e i rari spiragli di quiete (“Tutto è sospeso come in un’attesa” suggerisce Camillo Sbarbaro in Pianissimo del ’14). Trubbiani è artista lirico (si pensi a “Le morte stagioni”, la folla di uccelli appesi nel silente attendere, più volte presenti in differenti contesti ambientali: Milano ’72, Volterra ’73, Recanati ’87) e “mentale”, quasi a protezione del sentimento, a difesa dell’interiore cercare il senso dell’esistenza, la domanda a cui non si sa rispondere. Quel lirismo struggente, quella “nostalgia” del tempo e degli uomini, si scontra con le leggi del dominio, della sopraffazione, della violenza, della crudeltà (“Homo homini lupus” come nel Plauto dell’Asinaria), col patimento e lo strazio delle epoche, col “niente” che resta dopo la polvere e il sangue, dando ancora ragione all’idioma della poesia, al Vittorio Sereni di “Intervista a un suicida”: “… Pensare/cosa può essere – voi che fate/lamenti dal cuore delle città/sulle città senza cuore -/cosa può essere un uomo in un paese,/sotto il pennino dello scriba una pagina frusciante/e dopo/dentro una polvere di archivi/nulla nessuno in nessun luogo mai.”

di Francesco Scarabicchi (08/01/2012 inserto “Alias” del “Manifesto”)